埼玉県幸手市・久喜市で鍼灸院をお探しの方

自律神経失調症専門おかだ鍼灸院

幸手駅から徒歩15分・久喜駅から車で15分

受付対応 | 8:00~18:00 土曜12:00迄 |

|---|

営業時間 | 平 日 午前 8:30~12:00 午後 2:00~ 6:00 土曜日 午前 8:30~12:00 |

|---|

定休日 | 土曜日午後・日曜日・祝日 |

|---|

完全予約制

新規の方は、限定1日3名まで

東洋医学は『ゲップ』にどう対処するの?

東洋医学で考えるゲップの原因

【記事投稿日】令和7年3月19日

早食いをしたり・コーラーなどの炭酸飲料を飲むと、生理的な現象で『ゲップ』が出る事があります。

しかし、頻繁に出る場合は、『逆流性食道炎』や『呑気症』などの疾患が隠れているかも知れません。

■参考

- 逆流性食道炎とは、胃の内容物が食道に逆流し食道に炎症を起こす病気

- 呑気症とは、空気を飲み込む過ぎて胃や腸にガスが溜まり、ゲップやお腹が張るなどの症状が出る病気

Search Labs | AI による概要

東洋医学で考える『ゲップ』の原因には、五臓六腑(肝・心・脾・肺・腎・胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦)の中の

- 胃

- 肝

- 心

- 脾

などが、関係していると思われます。

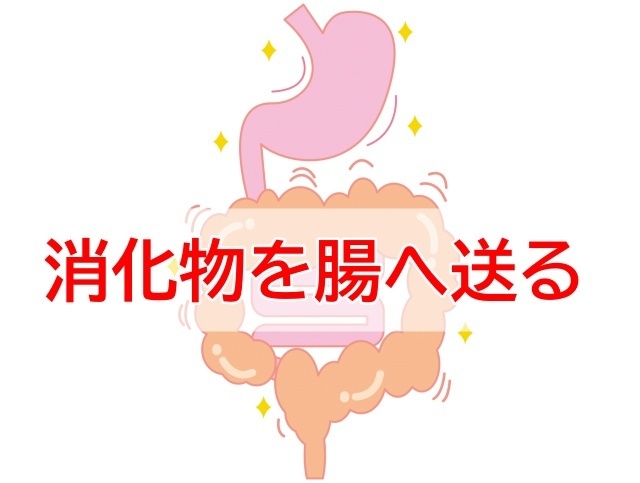

1番目は、『胃』についてです。

東洋医学で考える『胃』の働きは、食べたい物を食べたいと思って受け入れ(受納)、初歩的な消化(腐熟)を行なうと考えらえています。

そして、胃で消化された物を腸へ送る(降下させる)力が働いています。

この働きが落ちてしまうと、消化物が下がらないので『ゲップが出たり』・『お腹が張ったり』・『吐き気』がするなどの症状を表します。

2番目は、『肝』です。

肝の働きには、血を貯蔵し必要なところに分配する作用・気の流れを良くする作用などがあります。

例えば、

就寝する時に頭に上っていた『血』が肝に収まる事により、頭の興奮が落ち着きぐっすり寝る事ができます。

また、気の流れを良くする作用は、胃で消化された物を腸へ送る働き(降下させる力)を補助しています。

しかし、肝は『ストレス』の影響を受けやすく、気の流れを良くする作用が低下し、胃の働きを補助できなくなります。

3番目は『心』。4番目は『脾』です。

黄帝内経素問(宣明五気篇二十三)では、

- 肝が病めば、『語』よくしゃべる。

- 心が病めば、『噫』ゲップが出る

- 脾が病めば、『呑』すっぱいものや苦いものがあがる

- 肺ば病めば、『咳』咳が出る

- 腎が病めば、『欠』あくびや嚏、くさめが出る

と書かれています。

【参考文献】

- 素問・新釈(小曽戸丈夫)たにぐち書店

このような事から、ゲップに『心』が関係している事が分かります。

また、ゲップをすると酸っぱいものや苦いものがあがる方もいるので、『脾』も関係していると思われます。

腹診で『げっぷ』の原因を見つける方法

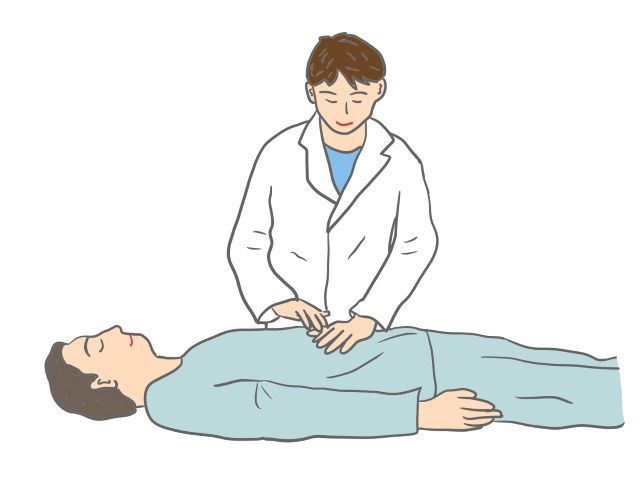

私(鍼灸師)が鍼を打つ前に、必ずやる事があります。

それは、脈診・腹診・ツボの反応をみる事です。これらの検査よって、その方の原因を見つける事ができます。

腹診は、患者さんに膝を伸ばしてもらって、ベットで仰向けに寝てもらいます。

そして、力を抜いてもらい『指腹』で優しくお腹を圧迫していきます。

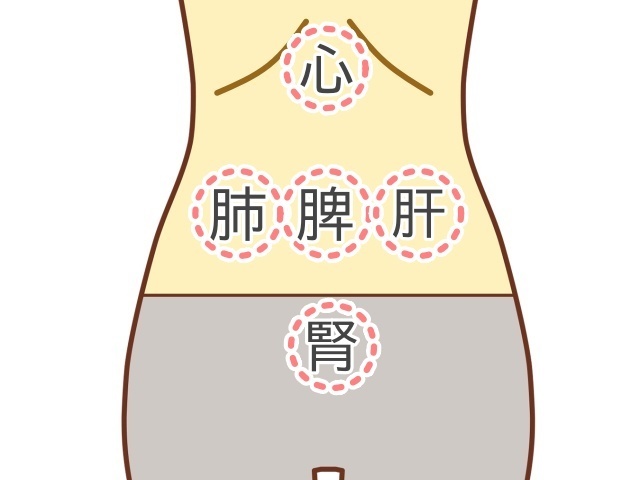

- みぞおちは、『心』の状態をみる所

- お臍は、『脾』の状態をみる所

- お臍の右側は、『肺』の状態をみる所

- お臍の左側は、『肝』の状態をみる所

- 下腹部は、『腎』の状態をみる所

になります。

これらの場所に、圧痛・違和感・動悸・硬結などが触れる場合は、配当された『五臓』の不調を表します。

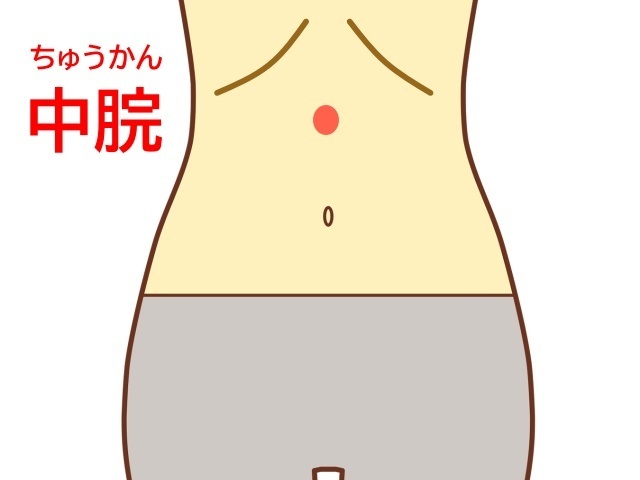

また、臍とみぞおちの間には、中脘と呼ばれる胃に関連のあるツボ(胃経の募穴)があります。

このツボを押した時に反応がある場合は、やはり胃の問題を表しています。

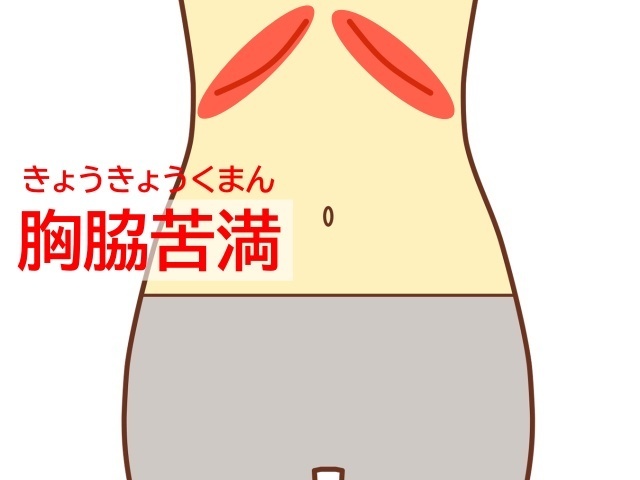

その他、季肋部を押すと抵抗があったり・圧痛を伴う『胸脇苦満』がある時も、肝の不調を表す反応です。

東洋医学では、このようにして弱っている『臓腑』を見つけ出し、ゲップの改善につながげていきます。

【関連記事】

プロフィール

1978年生まれ

経歴

1日400人以上来院する整形外科・都内の鍼灸整骨院で鍼灸の施術とリハビリを担当する。

取得国家資格

・はり師

・きゅう師

・あん摩マッサージ指圧師

・柔道整復師